Para los aficionados a la conspiración, a jugar al escondite en las bibliotecas, no hay placer mayor que acercarse al catálogo y teclear —mirando con sospecha a ambos los lados, como en las películas de espías— el nombre de un escritor cubano de la diáspora. No hay ejercicio tan deliciosamente sádico como susurrarle a ese acartonado profesor de Literatura, a ese tutor universitario, que uno quisiera escribir una tesis sobre Reinaldo Arenas o Guillermo Cabrera Infante.

No existe nada mejor que hacerse el bobo, el camarada ingenuo, cuando lo rectifican a uno ideológicamente —gimnasia obligada, aún, en las universidades de provincia— sobre el Quinquenio Gris, sobre el Caso Padilla o sobre el reciente 27N. Todo esto puede y debe sufrirlo un escolar sencillo, de 20 o más años, como obligado rito de paso.

Luego uno se gradúa y guarda los manchones de ese aterrador —y tal vez conjetural— expediente, que archivan todos los decanatos, en la zona más agridulce de nuestra memoria sentimental. Cicatrices de la batalla de ideas, cuentos de socarrones, algún que otro resbalón en el guevariano "pecado original": tanto tiempo después, frente al atónito pelotón de fusilamiento, seguimos sin recordar que no ha habido ningún deshielo.

Todo esto lo quiero contar con calma —acabo de almorzar, de fumar un puro analgésico, de beberme un alquímico café— para que nadie se altere, para que todos se rían. Porque, aunque a una parte de mí le gustaría, como buen cubano, magnificar y alterar los hechos, la verdad es siempre más aburrida; la vida, infinitamente más gris.

Si hay algún entrometido que cumpla los requisitos de este perfil (curiosidad, amor por la lectura, cierto magnetismo hacia lo subversivo) es una criatura que habita la más inminente extinción.

Y no —de nuevo me gustaría ser ominoso, sombrío— por los recientes actos de repudio, a menudo in absentia, por las expulsiones de estudiantes, por las suspensiones frecuentes de internet cada vez que los ministros se ejercitan en las artes marciales. No, ese no es el problema: con la misma habilidad que se trafica un paquete de café criollo se puede contrabandear un libro.

El dilema de tener 20 años y querer leer a los fantasmas de tierra firme, a los que se nos fueron, es que están borrados de la memoria reciente, tanto la intelectual como la afectiva. Los ha cubierto la misma marea indolente de la distracción. Olvidamos hacia adentro y hacia afuera; nos barrieron la voluntad de romper la ley, de inventar, de hacer mal las cosas. Se nos fue de la cabeza el nombre que, dicho con la entonación apropiada, podía hacer estallar el aneurisma político de nuestro claustro docente.

Claro, existe esa secta que todavía conserva —si me perdonan el malgenioso verbo— las ganas de joder, de socavar la milagrosa rectitud que aún persiste en las Escuelas de Letras.

A esa secta, de la cual conservo un primoroso carné de militante, le debo el conocimiento de los viejos dioses (el Infante miope, Padilla, Sarduy, Arenas, Casey, Benítez Rojo) y los nuevos prohibidos, como Amir Valle o Rafael Rojas ("acérrimo enemigo de la revolución cubana", según diagnostica una enciclopedia digital de la Isla).

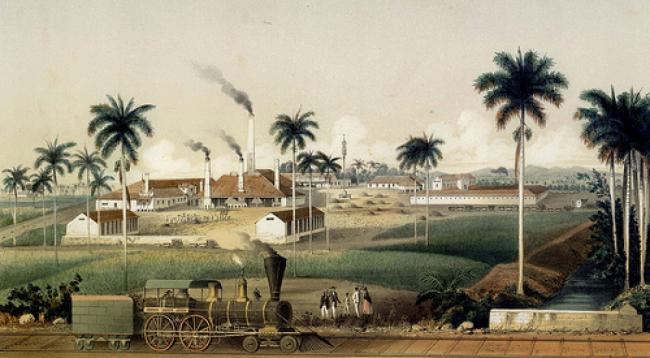

Cuando me entregaron el doloroso macuto historiográfico de Eduardo Torres-Cuevas, nadie me invitó a leer El ingenio, porque su autor había ido a morir a Miami, confundido por el brillo imperialista. Llegué al extremo de regalar sabrá Dios cuántos números de la revista Encuentro, robados en cierta biblioteca habanera, pues no conocía yo entonces —primer año de la carrera— quiénes eran Manuel Díaz Martínez, Gustavo Pérez Firmat o el intrincado Mesa-Lago.

Leer a los autores de la diáspora era como contactar a un inventario de parientes desconocidos.

Cronologías, referencias, recortes de periódico, cartomancia con las entradas faltantes del Diccionario de la Literatura Cubana, consultas con escritores sin membresía de la UNEAC. Así fui juntando el rompecabezas que es hoy mi conocimiento del exilio. Intercambié correspondencia con Roberto González Echevarría, recuperé y leí minuciosamente la hemeroteca perdida, y además puedo llamar amigo a ese extraordinario trotamundos que es Emilio Cueto.

Somos jóvenes, aunque pensamos como esos viejos descontentos de otro tiempo. Los inmediatamente anteriores a nosotros, a quienes debemos los primeros estudios críticos de Calvert Casey o Cabrera Infante, son quizás nuestros héroes (Elizabeth Mirabal, Carlos Velazco, Jamila Medina y tantos otros). Y aunque nuestra dispersión es probable —el lagarto censor está dormido, pero no muerto—; aunque quizás acabemos, por imitación, en la misma costa lejana cuyos libros rescatamos, no hay razón para abandonar el viejo credo del inconforme.

La lectura es contaminante, riesgosa, pero desde este naufragio —más de olvido que de persecución, ya lo dije— uno intenta ampliar los contornos de la secta. Repartir libros, desahogar nombres, sumar adeptos o colmar la paciencia del profesor son maneras de sobrevivir al tedio literario y a la salación histórica.

Sobre el filo de esas navajas nos movemos, a veces sin cortarnos, con mucha desconfianza en la adultez intelectual.

La arqueología de la diáspora, cuando uno vive aquí, es peligrosa pero estimulante: desenterrar ese canon de fieles difuntos que ninguna historia oficial registra —leer, recordar y encariñarse con nuestro exilio literario— es la variante más sofisticada de nuestra rebelión.